【サマーミューザ特別連載】指揮者に聞く、10の質問!〔小林資典さん〕

日本音楽界の新時代を彩る指揮者が集結する今年のサマーミューザ。

そんな指揮者の皆さんに、10の質問へご回答いただきました!

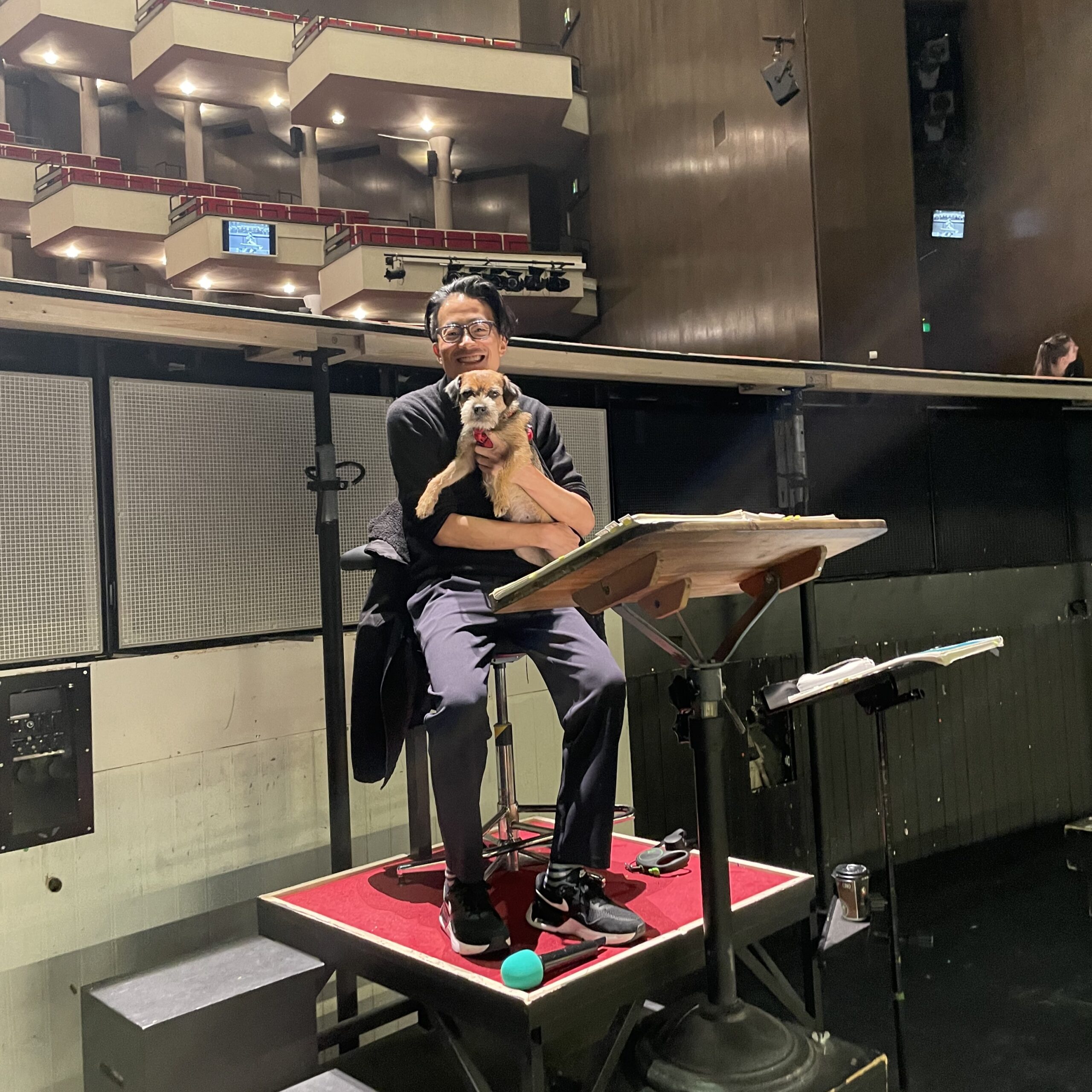

記念すべき連載第1回目は 読売日本交響楽団公演を指揮する小林資典(こばやしもとのり)さん!

ドイツ・ドルトムント市立歌劇場で第一指揮者兼音楽総監督代理という重責を担う、歌劇場“たたき上げ”の実力派。

その素顔に迫ります。

1)指揮者になろうと思ったきっかけはなんですか?

高校時代にオーケストラでクラリネットを吹いており、そこで初めてオーケストラの指揮をしたことがきっかけです。

高校2年の時に、男子が少なかったこともあってか学生指揮をやってくれと言われて、2~3回コンサートを指揮しました。初めて指揮台に立った時は、とにかく全員からの注目、視線の“圧”をすごく感じたのを覚えています。でもここから音楽を始める、スタートを切る喜びがありました。進路を考えた時に、この指揮をしたという経験が他のことよりも自分の中では大きくて、「やっぱり勉強より音楽だな」とすごく納得できたんです。高2の終わりには音大を受けようと、先生について準備を始めました。

2)指揮者でなければ何の仕事をしていたと思いますか?

とてもマイペースな性分ですので、いずれにしても自分で時間を自由に配分できる仕事。

3)オフの⽇のリフレッシュ⽅法、過ごし⽅を教えてください。

料理とお酒。愛犬と森を散歩。畑仕事。

料理はとても好きで、ドイツでも半分くらいは和食を作っています。ヨーロッパの食材、例えば「マンゴールド」という青菜などを使って日本食を作るのが好きです。もともと食べることが大好きで、美味しいものが食べたいので自分で作るようになりました。休日はだいたい料理をしています。畑仕事も5年くらい前に本格的に始めました。300m²くらいの畑を借りて、種からいろんな野菜を育てたりしています。犬の散歩をしながら、朝と夕方の間に水やりに行ったり、時間と手間はかかりますがすごくリラックスします。

実は、友達と養蜂もしています。ちょうど5月は春のはちみつが採れる時期。良い年は200kgくらい採れることもあります。歌手にプレゼントしたり、日本の友達へのお土産にしたり、大きな樽で買い付ける友人もいたりして、結構すぐなくなってしまいます。

4)新しい曲に取り組むときは、まず何からはじめますか?

色々な録音も聴いてみますが、まず声に出して歌うこと。

もともとは指揮を勉強していた頃の先生のメソッドでした。彼のレッスンではとにかく、メロディーラインを歌って聞かせる、ということを何年もやりました。音程やフレージングなど、音楽的でない点は徹底的に指摘されました。指揮したのはほとんど最後の最後でしたね。でも声に出すことで独特のメロディーの緊張感などがよく感じられると思います。特にオペラの世界では、歌うというのは絶対必須です。

5)「サマーミューザ」はどんな⾳楽祭だと感じますか?

夏にふさわしい、目白押しの多い華やかな音楽祭。

短い期間に色々なオーケストラや指揮者が聴けるのも素晴らしいと思います。

6)今回演奏する曲のここは絶対聴いて!という「推し」ポイントを教えてください!

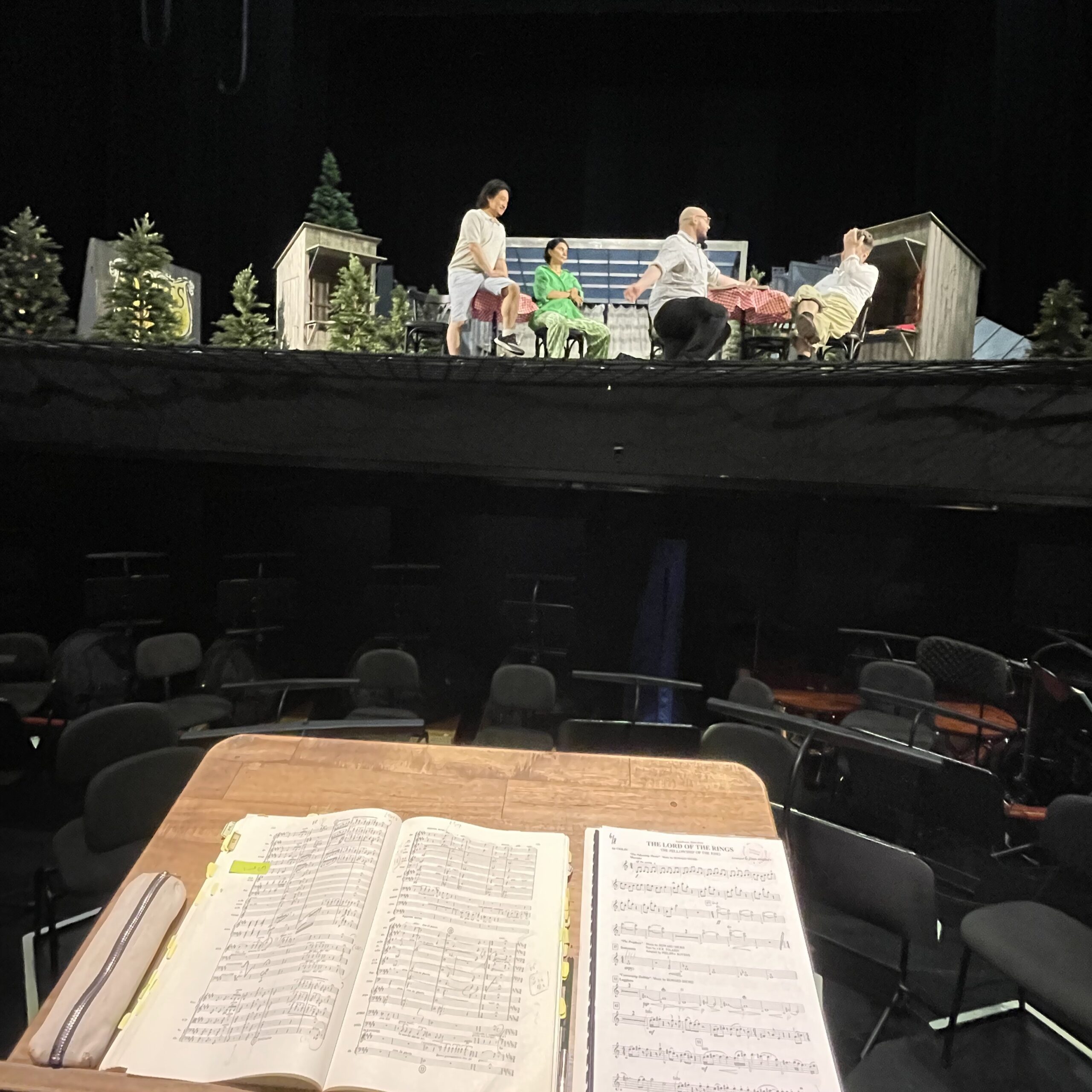

「こうもり」も「ばらの騎士」も舞台でやり込んできた曲なので、劇場の雰囲気が出せれば嬉しいです。

「ばらの騎士」は2、3度オペラの本番を指揮しました。組曲版の魅力は、長大なオペラを25分で聴けること。演奏順も多少入れ替えたりして、25分の中に「ばらの騎士」のいいところが凝縮され、非常によくまとまった、よく考えられたオーケストラ作品だと思います。

実は「ばらの騎士」を指揮したときに、演奏中譜面台の明かりが落ちてしまう!というトラウマ経験があります。オペラって、本当にいろんな思いがけないことが起きるんです。セットが出てこなかったり、歌手が出てこなかったりすることもしばしば。この時は3幕の緊張感あるところで、指揮者に当たるライトが何故か落ちてしまった。歌手からも全体をコントロールする人が全く見えなくなってしまい、舞台上がカオスになりました。体感ではかなり長く感じましたが、実際はおそらく15秒くらい。チェロのメンバーが自分の譜面灯を指揮台につけてくれたんです。オーケストラのメンバーって、あんなに長い作品でもけっこう暗譜してるんですよね。今回は僕もなるべく暗譜で臨みたいと思いますが、そういうことがないことを祈っています(笑)。

7)今回共演するオーケストラ&ソリストの印象やエピソードがあれば教えてください!

ここ何年か続けて共演させていただいている読響さんに、絶対の音楽的信頼を寄せています。素晴らしい超一流のオーケストラでありながら、懐が深く少し茶目っ気もある読響さんの大ファンです。菊池さんとは初めてですが、モーツァルトのスペシャリストでいらっしゃる彼女と20番を演奏するのが今から楽しみです。

ウィーン国立音楽大学で後進の指導にもあたる若き名人。 ©Yuji Hori

8)ドルトムントの歌劇場でのお仕事について教えてください。

オペラ、バレエ、コンサートを含め、年に25−30公演ほど指揮をしています。通常プレミエ公演では6週間の舞台稽古に2週間弱のオーケストラ付き稽古があり、さまざまな演目を指揮できるので刺激的な毎日を送らせていただいています。

9)歌劇場のお仕事で、喜びや楽しさを感じる瞬間、逆に苦労する点はどんなところですか?

とてもインターナショナルな職場で、全くバックグラウンドも異なる人たちが集まって、皆でひとつのものを一緒に創り上げること。これが乗り越えられればなんでもできると感じます。

逆に苦労する点も同じで、とてもインターナショナルな職場で、全くバックグラウンドも異なる人たちが集まって、皆でひとつのものを一緒に創り上げること。分かりあうのはいつも楽、というわけではありません。

コミュニケーションで一番大切にしていることは、「互いの仕事に対するリスペクト」を前提におくことです。自分も相手の仕事に対してリスペクトしますし、相手にもそれを期待します。互いのできることを持ち寄って同じものを作り上げる上で、リスペクトは絶対にあるべきだと思いますし、そうすると、いつ、どこで、何を言うか/言わないか、が自ずと決まってきます。英語でも日本語でもドイツ語でも、人と人ですから。これができている現場はすごくうまくいくし、一人二人でもわかってない人がいると、現場の空気が悪くなったり、オーケストラの士気が一気に下がったりしてしまいます。

本当に様々なバックグラウンドの人がいるので、互いにリスペクトを持って、現場で出てきたものをどう活かしていくか、どうまとめていくか、本番に向かって良い形を作っていくかということも、指揮者の仕事のひとつだと思います。歌劇場でもオーケストラでも、健全な緊張感は保ちつつ、方向性を提供して「僕はこういう音楽をしたいけど、あなたはどうですか?」というコミュニケーションです。

10)お客様へのメッセージをお願いします!

今年は「ワルツ王」と呼ばれたヨハン・シュトラウス2世の生誕200年にあたります。華やかなだけでなく、憂いやウィットに富む、ウィーンの気質の多面性を味わっていただけるこのプログラムを、皆さんに楽しんでいただければ幸いです。