「聴く耳」を育てて音楽鑑賞を100倍楽しもう!〔音の放課後ニュース連動記事〕

2025.10.08

「聴く耳」とは、音や音楽を聴いたとき、たくさんの発見や学びをみつけてくれる耳のことです。誰もが持っていて、育てることができます。「聴く👂ポイント」を知って、あなたの「聴く👂」を育てよう!

学校やご家族で鑑賞する際のきっかけとして、対話のポイントをまとめました。ぜひご参考ください。

聴く👂ポイント1

コンサートホールに隠された工夫を探ってみよう!

ミューザはクラシック音楽の専用ホールです。こうした「コンサートホール」は、舞台上の音が客席に向かって良く響くように、さまざまな工夫がこらされています。はじめてのホールに行くときは、まずホールがどんなつくりになっているか観察してみよう!

例えば、こんなところをチェック!

- 客席の形はどうなっているかな?

ミューザは、舞台の後ろや横にも座席があります。座席によって見え方が異なり、音の響きも異なります。ミューザの場合、4階席だからといって、音が小さく聴こえてしまうということはありません。奏者との距離はありますが、聴こえる音は楽器同士の音が交じり合った状態で届き、一つの大きな響きとして聞こえます。一方で1階席は迫力があり、息づかいも感じられるほどの近さで、音楽のパワーや多彩な音色がダイレクトに味わえます。

参考:座席から見えるステージ - 学校で使っている椅子との違いはあるかな?

備え付けで自由に動かすことができないのに加えて、ミューザは座席の裏側にも布が張られています! - 壁の形はどうなっているかな?

ミューザは凹凸が多く、場所によって材質が違いったり、さまざまな角度になっていたりします。これは、反射する音を複雑に生み出すことが目的です。反射する音があることで響きが豊かになって、繊細なニュアンスがきちんと客席まで届く作りになっています。

聴く👂ポイント2

どれくらい小さな音が聴こえるか探ってみよう!

ミューザはとてもよく響くので、他の階のちょっとした内緒話や足音も聴こえてます。もちろん、舞台上の音も。どのくらい小さい音まで聴こえるのか、ホールに入ったらよ~く耳をすませてみよう!

例えば、こんなところをチェック!

- どのくらい遠くの音が聴こえるかな?

自分がいる位置から、聴こえてくる音は、どこから聴こえている音なのか、耳をすますとわかることがあります。周りの音を探れるということは、同時に自分の音も周りに響いている、ということです。「耳をすます」ことで、静かに音を探す行動をすることで、音に対する感度を上げてみましょう。 - 音楽では、どう音が重なっているかな?

音楽は音の重なりがあることで、奥行きや質感を生み出しています。オーケストラはたくさんの楽器が同時に演奏することで音の重なりを作っているため、その重なり(=層)を感じることができます。ミューザは舞台上の音がクリアに聴こえてくるのが特徴です。耳をすまし、音楽全体を聴くだけでなく、あえて一つの楽器の響きを探すことで、楽器ひとつひとつの音がわかり、どのような構造で音が重ねられているのかを発見することができます。

聴く👂ポイント3

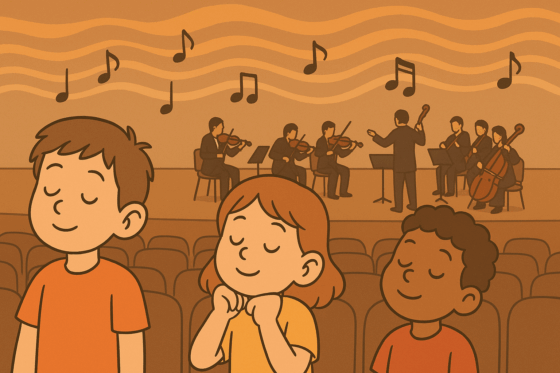

聴こえた音楽にあう物語を作ってみよう!

知らない曲、学校で習っていない曲でも大丈夫!今はどんなシーン?どんな登場人物?音楽の中で、何が起きているのかな?と考えると、映画みたいにいろんな景色が見えてきます。聴いている音楽にぴったりの物語を自由に想像してみよう!

例えば、こんなところをチェック!

- 音楽に何が描かれているかな?

音楽を聴いて感じるイメージは、作品自体を非常によく映し出します。これであってるかな?と不安になる必要はありません。その「感想」の中に作品の本質があらわれています。その本質を引き出すために、ぜひ保護者の方やお友達と「音楽の中で何が起こっているか」「どんな物語がみえるか」を聞きあってみてください。さらに「音楽のどこからそう思うのか」(なんでそう思うのか、ではなく、曲のどこにそう感じるポイントがあるのか)を問うことで、作品の中に理由をみつけ、メロディーについて、リズムについて、ダイナミクスについての学びが深まっていきます。

注:このポイントについては、これまでミューザ主催のイベントで小学生の子供たちと、この対話型鑑賞を用いて実施してきました。20分程度の長い作品に関しても、飽きることなく一緒に鑑賞をすることができ、イベント後の感想でも、作品に対しての深いコメントや、音楽・奏者に対しての踏み込んだコメントをいただきました。

「聴く耳」が育つと、生活の中で聴こえてくる音や音楽の中に広がるたくさんの音や世界を、どんどん見つけていくことができるようになります!ぜひ試してくださいね。