《レポート》MUZAミュージック・カレッジ「コラールってなに? バッハのオルガン曲でひもとく祈りの音楽」

2025.10.03

「知る」「聴く」「体験する」を通じて心を耕す大人の学び場、「MUZAミュージック・カレッジ」。

2025年度第1回目の今回は、10月25日(土)に開催される「 J. S. バッハ オルガン小曲集プロジェクトI」の関連企画として、「コラールってなに?~バッハのオルガン曲でひもとく祈りの音楽~」をお届けしました。

本記事では、講義のポイントを要約してご紹介いたします!

(取材・編集:ミューザ)

松居さんの企画への思いを語っていただいたインタビューも公開中。こちらもぜひご覧ください:【インタビュー】『オルガン小曲集』を完成させることに意義がある(松居直美企画)

コラールってなに?

「コラール」はどのように生まれたか

「コラール」とは、一言でいえば「讃美歌」のことです。日本語では「讃美歌」、ドイツ語では「コラール」です。

「コラール」の誕生のきっかけは1517年のルターによる「宗教改革」までさかのぼります。当時の腐敗したキリスト教に対してルターが提示した「95か条の論題」やその考え方は、印刷機の発達などにより、彼の想像以上に大きく、瞬く間に広がりました。結果、新しいキリスト教、ルター派(プロテスタント)が生まれます。それらのうねりの中で、現代でいう「コラール」が生まれました。

“理解できる教会”から生まれたコラール

当時の教会のミサはラテン語で行われ、聖歌の歌詞もラテン語、歌うのはプロの聖歌隊のみでした。ラテン語は国際共通語でしたが、庶民にはなじみがなく、多くの会衆は、ミサ中にいったい何が語られているのかわからないままに教会に通っていました。一方でルターは『礼拝に参列する人が理解できる言葉で行われるべき』という考えのもと、ラテン語のみで書かれていた聖書をドイツ語に訳し、字が読めない民衆のために、たくさんの挿絵が入った聖書を作ります。さらに「聖歌隊の歌を聴く」のではなく、参加した会衆が「一緒に歌う」礼拝へと変化させました。

ルターは、音楽を神に近いものと考えていました。音楽を「耳で聴くもの」=「神の言葉に耳を傾けること」に通じるものとして、典礼の中に積極的に取り入れています。音楽が持っている「(神の言葉を)伝える力」を認めていたからこそ、会衆が自ら神を賛美し、神を伝えられるよう、神を賛美するための歌「コラール」を作っていきました。

ルターとコラール

会衆と共に歌うために①

ルターは音楽的才能があり、自作のコラールも多数残しています。例えば『神はわが砦』は快活なメロディーで、キリスト教を良くしようという、当時のルターや周りの人々の熱量を感じる曲です。こうした新しい曲(旋律)を作ると同時に、ルターは楽譜が読めなくても歌えるコラールを考案しました。

それは「誰もが知っている旋律を使ったコラール」です。それまでの典礼で使われていた耳なじみあるグレゴリオ聖歌のメロディーはもちろん、流行っていたラブソングのメロディーなども、非常に柔軟に取り入れています。それらをシンプルなメロディーに直し、歌詞をドイツ語に訳したり、新しく歌詞を付け直したりして、歌いやすくしていきました。

例えば、有名な受難のコラール『血しおしたたる』は、16世紀の作曲家ハスラーのラブソング『ぼくの胸の想いは千々に乱れる』のメロディーが採用されています。歌詞はキリストの受難のイメージとは似ても似つきません。けれども、この作品が『血しおしたたる』になり、後にたくさんの作曲家が、オルガン曲に使ったり、カンタータに取り入れたりしていったのです。

会衆と共に歌うために②

曲作りだけでなく、いかに一緒に歌えるようにするかにも課題がありました。音符が読めず、声を合わせて歌う経験のない人たちが、同じ旋律を皆で一緒に歌うというのは大変なことで、その中で役立ったのが、パイプオルガンです。

カトリック教会では、主役が歌(=聖歌隊)であり、オルガンは目立たず補佐をする役割のため、小さな楽器で事足りていました。一方、ルター派の教会では、補佐にとどまらず、大勢の会衆をリードする演奏が求められたため、より大きな音が出せるようオルガンの規模は大きくなり、機能的にも発達していきました。さらに、会衆が歌う前に「このコラールを歌いますよ」と即興の前奏で示し、コラールを歌う準備をさせるといった工夫もなされていました。

また、中部ドイツでは学校の授業に「コラールの時間」が設けられ、学んだ子供たちは礼拝時に会衆の真ん中で歌い、コラールの先生と共にリードする役割を担うようになりました。J.S.バッハも務めた『カントール』の始まりは、このコラールの先生のことです。子どもたちが成長し、コラールを歌う大人が増えるにつれ、カントールは現代でいわれるような専門的な音楽を監督する立場に変化していきました。

「音楽の素材」として使われるコラール

ルターが作曲した『神はわが砦』や、ハスラーが原曲の『血しおしたたる』の旋律は、J.S.バッハのカンタータやオルガン曲などでも使われています。例えば『血しおしたたる』は『マタイ受難曲』の中で5回登場します。

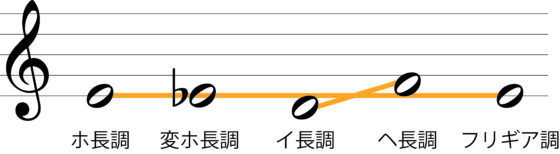

バロック時代、特にルター派の音楽家たちは、いかに音楽で聖書の言葉を伝えられるかに心を砕いていました。曲中でコラールの旋律や歌詞を用いることに加え、『音楽修辞学』、『調の持つ性格』、『音型の形』を駆使し、内容を表現しました。例えば、バッハの研究者である礒山雅先生は『マタイ受難曲』では先述のコラールの調を、ホ長調⇒変ホ長調⇒ニ長調⇒ヘ長調⇒フリギア調(ホ短調)と登場するごとに変化させて各シーンの心理を表現するとともに、調の主音をつないで十字架を作る音型での表現も取り入れている、とおっしゃっています。(『マタイ受難曲』礒山雅著/東京書籍)

オルガン曲でもコラールは活躍します。会衆にコラールを示すための即興の前奏曲だけでなく、聴いてもらうための大規模な曲がたくさん作られてきました。特にハンブルクの教会などでは、土曜日の夕拝で説教の代わりに音楽を聴く時間があるほど、さまざまな作品が生まれ、「音楽の素材」としてのコラールが発展していきました。

J.S.バッハからはじまった「オルガン小曲集プロジェクト」

コラールの多様な扱い方が示された「オルガン小曲集」

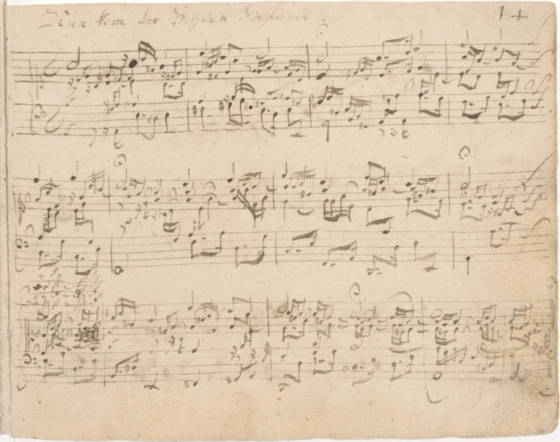

『オルガン小曲集』は、バッハがワイマールの教会に勤めていた頃「(当時の)ワイマールの讃美歌集にあるコラールをすべてオルガン曲にする」という壮大なプランからスタートした曲集です。バッハはまず白紙の五線紙に164曲のコラールの題名だけを書き入れ、その後作曲に着手しています。しかし、曲として完成されたのは45曲のみでした。彼の性格的に途中で投げ出したとは思えないものの、理由についての記録がなく、なぜ未完に終わったのかは謎のままです。

曲集の序文には、「オルガンの初心者のために、さまざまなペダルのテクニックや、コラールの編曲の仕方を学べるように作った」と書かれていますが、とても初心者がパッと弾けるような簡単なものではありません。讃美歌程度の長さの作品なので1曲あたり1~2ページで終わり、曲ごとに曲想(=コラールの扱い方)が変化します。非常に難しいですが、とても面白い曲集です。

『オルガン小曲集』の構成順は、讃美歌集と同じく教会の暦に基づいており、1番のアドヴェント(クリスマス前の4週間)から順に書かれています(作曲順は構成順通りではありません)。ルターは讃美歌の第1番にアンブロジウス聖歌(ミラノで歌われていたラテン語の聖歌)を基にした『来ませ、異邦人の救い主よ』を採用しました。

現代によみがえった『オルガン小曲集プロジェクト』

20世紀の終わりにイギリスのオルガニストが「バッハのオルガン小曲集の白紙部分を埋めよう!」という壮大な計画を立ち上げました。

バッハが書かなかった100曲以上は、現代を生きるオルガニストや作曲家に一人一曲ずつ振り分けられ、すでに作品自体はほぼ完成しています。全6巻の内、第1、3、4巻が出版されました。

例えば『われ不幸に耐え得ずとも』というコラールは、Z.サットマリーさん(松居直美さん留学時代の師)が作曲しました。リゲティのオルガン曲の初演など、現代曲演奏に定評のあるオルガニストです。彼が手がけたこの作品は、コンパクトですが曲想がどんどん変わり、非常に面白い作りになっています。元のコラールの詞はハンガリー女王のマリアが書いており、サットマリーさん自身もハンガリー出身ということで、このコラールを題材に作曲することになり、とても喜んだそうです。

ミューザで聴く『オルガン小曲集プロジェクトI』

第1弾となる10月25日の公演では、すでに出版されている第1巻、第3巻、第4巻の計87曲を6人のオルガニストで演奏します(「J.S.バッハ オルガン小曲集プロジェクトI」全演奏曲目)。第1巻はバッハの作品からスタートしていますが、他の作曲家の作品も、それぞれに曲想、作り方、書き方が違い、次々といろんな曲があらわれて、耳にとても面白いプログラムになっています。ぜひミューザの空間で、ご一緒に楽しんでいただければ幸いです。